APNEA

Para un artista cubano como Leonardo Gutiérrez parecía inevitable que el mar y la escultura tuvieran que llegar a encontrarse un día en algún punto crucial de su itinerario vital. Y era por lo visto necesario que fuera el preguntarse “¿hacia dónde vamos?” –principal cuestionamiento de su generación– la razón última de su encuentro. Pero resultaba asimismo ineludible que el fecundo abrazo de la escultura y el mar escogiera precisamente una “cámara obscura” como cámara nupcial: un ámbito de mágicas transformaciones en el que de la inversión del “arriba” y el “abajo” emerge la imagen fotográfica como un lúcido espejismo.

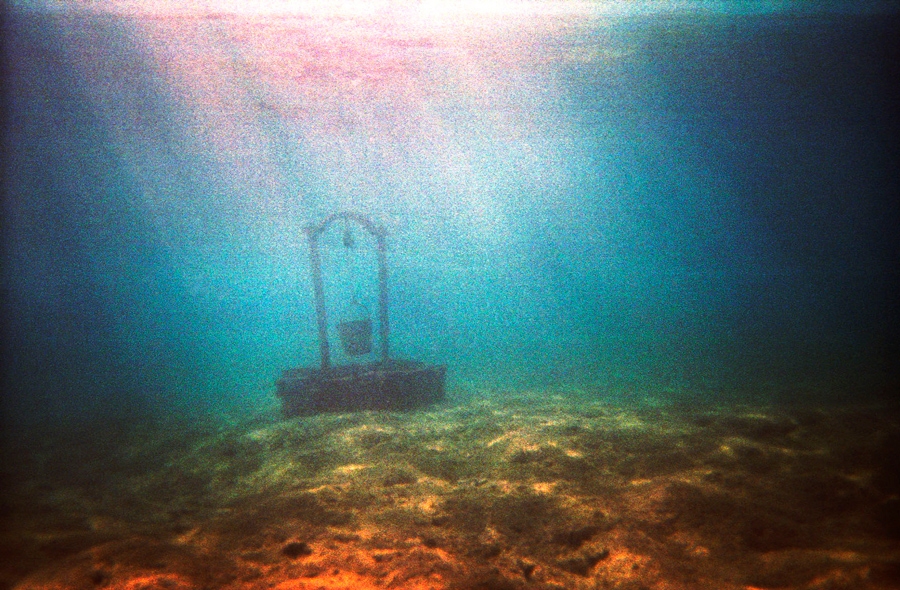

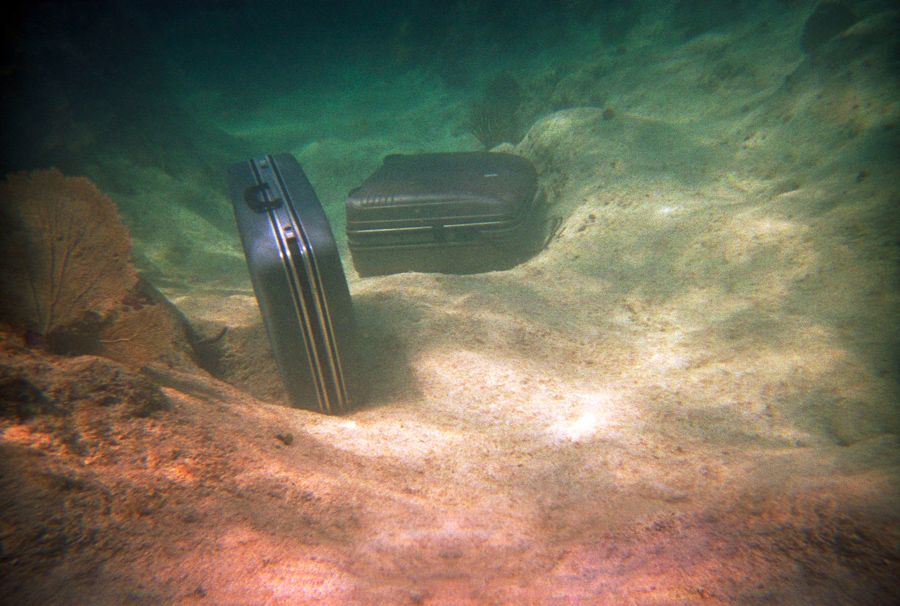

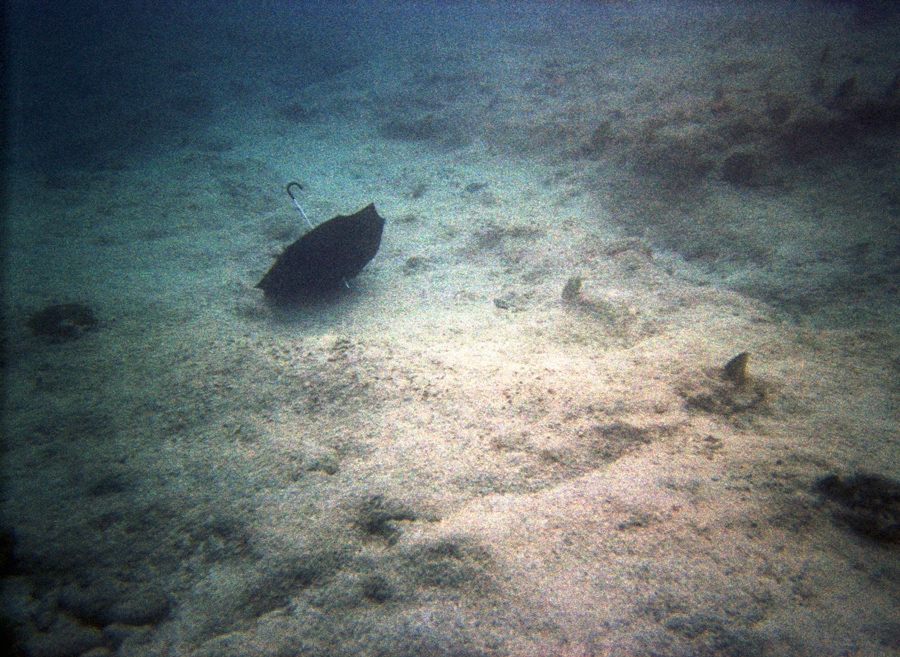

El artista se sumerge en el mar y aflora una historia. El papel se hunde en la solución y aparece una escena. La luz cincela la imagen que el escultor siembra en lo profundo…

Tras el horizonte hay siempre otro horizonte; tras el mañana, un pasado mañana; un ultramar allende al mar. Para Leonardo Gutiérrez la exploración de un más allá en la escultura coincide hoy con la búsqueda de una “otra orilla” en la historia. En ambas se aventura al límite último en que lo sólido se vuelve etéreo, la realidad, ficción, y la historia, poética posibilidad. En su universo, el agua es la postrera aventura terrenal de la nube; la fotografía, el negativo de una escultura moldeada sobre el lodo del tiempo…

El perfil reluciente de un rostro se insinúa de pronto entre las olas, luego una mano. Un nevado espinazo de cordillera se levanta sobre las aguas para desvanecerse al instante en fosforescencia de llanura perlada por el rocío. Y tantas otras creaciones efímeras modeladas por la espontaneidad del líquido elemento, que sólo el destello del flash inmoviliza para siempre en la foto, como el relámpago en las retinas del escultor.

No en balde nació el artista en una isla esculpida por la mar: allí aprendió a cincelar con las olas sobre los arrecifes.

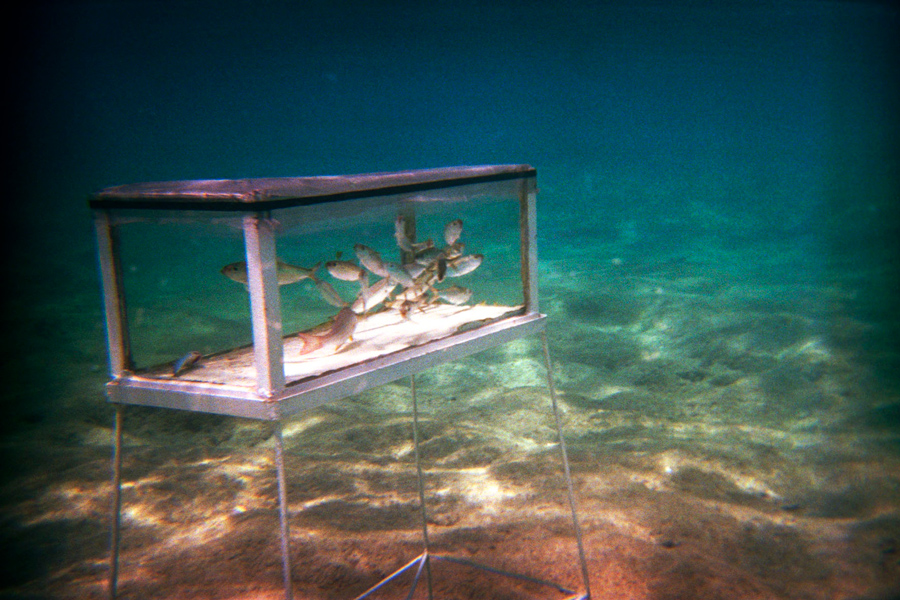

La fotografía nos revela ahora lo que en todo momento habíamos sentido vibrar como pulso creativo en cada una de sus obras: el latido del mar en el mármol, marejadas rebeldes que pugnan por dejar de ser marmóreas.

Sin embargo, la calidez de su humor evapora de las estatuas su ancestral solemnidad escultórica con la gentileza de una tenue brisa marítima. No hay resentimiento en su tránsito de la gravedad a la ligereza: la fotografía trasciende a la escultura como el vitral a la piedra sin afectar la coherencia de su solidez catedralicia.

La escultura, la fotografía y el mar conforman un triángulo que confiere al conjunto de su obra la magnificencia de una catedral gótica, erguida sobre el océano entre el tiempo y la eternidad. El mar crea un intervalo de alejamiento extático, con su omnipresencia de incesante corriente paralela, con su laborioso paralelismo de mecedora, que ahuyenta las angustias de un presente fijo sobre el balancín de la perseverancia. La escultura se aplana en la foto para cavar en el documento la hondura de la ilusión. La fotografía ilumina la leyenda con un resplandor de actualidad meridiana que salva a la historia de su naufragio y rescata al ideal de su tautológica trasparencia de pecera hundida, convertida en reliquia arqueológica, olvidada por siempre jamás en el relicario de los recuerdos.

Gustavo Pita Céspedes

Barcelona, 11 de junio de 2013